L’œuvre de Laurine Rousselet, poète française née en 1974, peut être définie comme une littérature du déplacement, toujours en mouvement, en brouillant les frontières et redessinant les contours de l’expérience de création. Composée de formes romanesques mais surtout de recueils, son œuvre poétique se présente comme une recherche de partage dans les espaces de l’imaginaire structurés par l’altérité.

Son œuvre, qui débute en 2003 avec Tambour (Dumerchez, Paris), nous est révélée comme un processus où le langage devient le lieu d’une négociation entre soi et l’Autre, et comme un espace d’expérimentation formelle où se redéfinissent les seuils de l’invention poétique. La recherche sans cesse de l’autre-que-soi, mais aussi de l’autre du soi, est envisagée comme pratique qui rend possible et mène à une forme créatrice hybride, façonnée par une poétique du débordement, transgressant les normes et dépassant l’ordinaire.

Laurine Rousselet pratique l’écriture comme un mode d’éloignement de l’ordinaire et d’un désir d’errance – une traversée – qui passe par l’imaginaire et par la matérialité de la langue poétique. Ses textes ne se contentent pas de représenter : ils expérimentent, ils déplacent les repères et instaurent un espace de passage entre les langues et les cultures. Son écriture, en effet, met en lumière, d’une part, la dimension multiple que peut assumer le vers poétique, et d’autre part, elle interroge les rapports entre les langues. En célébrant les formes plurielles du vers poétique, Laurine Rousselet fait du vers, de ses vers, de ses cris, un corps vivant. Le verbe « crire » par exemple, que nous retrouvons dans Nuit témoin (Isabelle Sauvage, Plounéour-Ménez, 2016) dans la juxtaposition de « crier » et « écrire », nous ouvre à l’écriture du cri, la voix poétique qui se heurte au silence et le franchit.

D’une part, dans la lecture, nous faisons expérience du cri, de l’autre, de celle du souffle poétique ; nous sommes transportés comme par un mouvement qui vibre, qui s’articule au geste, faisant de la poésie un être qui bouge et se déplace. Toutefois, l’œuvre de Laurine Rousselet ne se contente pas de thématiser le déplacement : sa voix poétique le performe même dans la page écrite, en donnant aux lecteurs la sensation de dépasser les frontières linguistiques, idiomatiques. Nous découvrons un véritable partage linguistique, qui s’explicite dans la présence de l’espagnol, du catalan et de l’arabe – dont l’entrelacement transforme sa poésie en un lieu de passage et de création où se recompose le rapport entre le sujet et la langue de l’autre.

Les mots qui constituent les vers semblent fonctionner comme une caisse de résonance du signifiant, avant d’être des vecteurs de signification. Ce rapport privilégié au son, fait de la poésie de Laurine Rousselet un lieu où l’on expérimente la langue comme matière où l’expérience de la voix précède et dépasse la compréhension, ou bien l’entendement.

L’écriture de Laurine Rousselet se situe à la croisée de la poésie et de la prose poétique mais aussi de la performance, dans un mouvement d’ouverture constant vers d’autres formes d’art – la musique et la danse. La dimension sonore et musicale de son écriture – rythme, prosodie, résonance – renforce cette corporéité et confère à ses textes un élan performatif. De ce fait, sa voix devient lieu de présence et d’incarnation, où le poème advient dans le rythme du corps. En effet, ses vers ne se limitent pas à la page, au contraire, ils sortent de la page pour se prolonger dans un espace pluridisciplinaire où se croisent voix et gestes, créant une expérience artistique de partage avec d’autres formes artistiques. Ses poèmes, sortant de la page, appellent ainsi une voix, un souffle qui se retrouvent, enfin, dans le corps de l’autre.

Traversée par le désir de décloisonner les genres, nous retrouvons chez Laurine Rousselet, une poésie du corps, de l’espace traversé et de l’oralité. Celle-ci explore la porosité entre les disciplines, faisant de la parole un espace de rencontre et de résonance.

Dès le début, elle collabore avec des artistes sonores, plasticiens et danseurs et danseuses, créant des lectures-performances où la voix, instrument du corps, résonne. Cette approche scénique parvient à souligner l’aspect oral de la poésie, renforçant la dimension corporelle et sensorielle de ses poèmes. Ainsi, la poésie prend un caractère performatif : le poème advient dans le corps et dans les vibrations de l’écoute.

L’autrice met en lumière la dimension multiple que peut revêtir le vers poétique, en accentuant sa capacité à dialoguer avec d’autres champs de la création, dont elle explore les croisements. La production poétique de Laurine Rousselet se lit comme une recherche indéfectible : celle d’une poésie vivante, ouverte aux autres disciplines, aux autres langues et aux autres voix, qui fait dialoguer sa page avec l’altérité et renouvelle les modalités de sa réception.

Rousselet multiplie les collaborations avec plusieurs artistes, notamment danseurs et danseuses. Ses lectures-performances offrent un modèle d’écriture qui engage le corps et associe poésie, improvisation sonore et mouvement scénique, donnant à la parole une intensité incarnée.

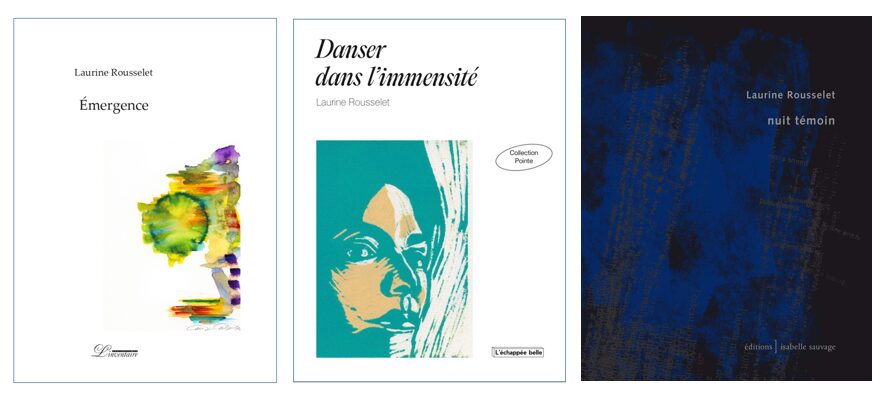

L’écriture poétique se définit alors par une dynamique de résonance qui engage un dialogue étroit avec l’univers du geste. Cette pratique relève d’une logique performative : le texte devient un témoin de l’expérience scénique tout en étant partie intégrante de son déroulement. Les dédicaces – à Carolyn Carlson dans Émergence (L’Inventaire, Paris, 2022), à Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault dans Danser dans l’immensité (L’échappée Belle, Aubervilliers, 2024) – (nous) signalent que la danse constitue un point de référence dans l’orientation de son écriture.

Avec le recueil Émergence1 par exemple, Laurine Rousselet inscrit sa création dans le sillage du Blue Lady de Carolyn Carlson. Cette hybridité fait dialoguer le geste et la parole poétique de telle sorte que les fragments du recueil deviennent le prolongement du geste dansé.

Dans la continuité de son dialogue avec l’autre, Laurine Rousselet dirige les Cahiers de l’Approche2, une collection de plaquettes bilingues consacrées à la poésie de l’ailleurs. Puisque traduire, accueillir l’autre langue dans la sienne, signifie transformer son propre rapport au monde, l’accueil des voix de dizaines de poètes et poétesses étrangers vient nourrir et diversifier cet espace de traduction et de partage, qui dévoile les passages de l’imaginaire que les seuils laissent s’ouvrir.

Poésie3

- Tambour, Dumerchez, Paris, 2003.

- Mémoire de Sel, (édition bilingue Français/Arabe), L’Inventaire, Paris, 2004.

- Séquelles, Dumerchez, Paris, 2005.

- El Respir, (édition bilingue Catalan/Français), Llibres Del Segle, Girona, Espagne, 2008.

- Journal de l’attente, Isabelle Sauvage, Plounéour-Ménez, 2013.

- Crisálida, L’Inventaire, Paris, 2013.

- Nuit témoin, Isabelle Sauvage, Plounéour-Ménez, 2016.

- Ruine balance, Isabelle Sauvage, Plounéour-Ménez, 2019.

- La Montreuse de singe, in Des Poètes à L’œuvre, Musées d’Angers, Éditions Art3 Plessis, 2019.

- Barcelona, La Part Commune, Rennes, 2020.

- Rue Ion Brezoianu, L’Inventaire, Paris, 2021.

- Instantanee (édition bilingue Roumain/Français), Charmides, Roumanie, 2021.

- Émergence, L’Inventaire, Paris, 2022.

- Réponses à la lumière, avec Nuno Júdice, Éditions de l’Aigrette, Marseille, 2023.

- Danser dans l’immensité, L’échappée Belle, Aubervilliers, 2024.

[1] De ce recueil est née « Émergence, création de Laurine Rousselet ». La danse de Sara Orselli dialogue avec la musique de Jean-Jacques Palix. Première représentation le 16 mars 2022 au Bouillon à Orléans. Décors de Serge Kantorowicz et de Denis Tricot. Traduction en italien de Francesca Maffioli. Mise en scène d’Andrés Merchán González.

[2] Voir : https://www.laurine-rousselet.fr/cahiers-de-l-approche/

[3] S’agissant de l’orientation d’analyse de mon article, j’ai choisi de ne mentionner ici que l’œuvre poétique de Laurine Rousselet.

Francesca Maffioli - Chercheuse en Etudes de genre et Littérature italienne, traductrice littéraire - LEGS- Université Paris Lumières. Francesca Maffioli est née à Lovere (Bergame) mais vit entre Milan et Paris. En 2017, elle a terminé son doctorat en Études de genre à l’Université de Paris 8 et en Histoire de la langue et de la littérature italienne à l’Université de Milan, avec une thèse sur la poète plurilingue Amelia Rosselli. Ses recherches portent sur les poétiques des femmes poètes des XIXe et XXe siècles, les théories de la traduction littéraire, ainsi que sur l’écopoétique. Celles-ci se situent à la croisée entre l’expression du sensible – la corporéité – et le désir de réimaginer, à travers la parole littéraire, des relations de partage avec la dimension poétique du vivant. Parmi les dernières publications figurent, en 2025, Innue, l’édition critique et la traduction de l’œuvre poétique complète de Joséphine Bacon en italien, chez Interno Poesia, et la traduction et la postface à Le Rire de la Méduse d’Hélène Cixous, chez Feltrinelli.

Elle fait partie du conseil de direction de la « Société Italienne des Femmes de Lettres » (SIL). Depuis 2016, elle écrit dans le quotidien italien il manifesto. Elle publie aussi dans le blog écoféministe « Erbacce » et dans la revue culturelle « Limina ».

Francesca Maffioli photographiée par Elisa Margherita Maffioli